【放射線科】塚原 智史先生

刈谷豊田総合病院 放射線診断科 -(前編)

――塚原先生はなぜ放射線科を選ばれたのですか?

塚原(以下、塚):もともとカテーテル治療に興味があり、循環器内科や救急、放射線科に興味を持っていました。どの科に進むにせよ救急をしっかり学ぶのは重要だと思い、臨床研修先はER型救急医療を行っている病院を選びました。実際に研修するなかで、画像診断の重要性を知り、放射線学会やIVR*1学会に参加してみて興味深かったことから、放射線科に進むことを決めました。また、臨床研修先の病院では、救急外来に来た患者さんへのIVR治療が盛んではなく、外科手術になったり、他院に転院になることがありました。侵襲性の低いIVRがもっと活用できないかと考えたことも理由の一つです。

――専門研修の流れを教えてください。

塚:名古屋市立大学では入局時に、ほとんどのレジデントが、診断/IVRか放射線治療のどちらを主に専門にするか選択し、それぞれ研修を行います。私は診断/IVRの研修を選びました。研修では読影のトレーニングをしつつ、IVR手技の経験を積んでいきます。上級医のフォローのもと、CVポート*2やCTガイド下生検などのうち難度の低いものから始め、徐々に解剖が複雑な血管を扱ったり、緊急の手技も行います。

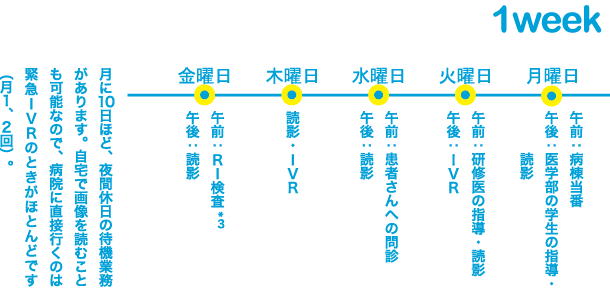

4年目の今は刈谷豊田総合病院に勤めています。当院は救急対応数が愛知県内でトップクラスで、診断もIVRも多くの症例に関わることができています。

――IVRについて詳しく教えてください。

塚:IVRとは、日本語では「画像下治療」と言われ、透視画像やCT画像を用いて行う治療全般のことを指します。救急の領域であれば、外傷や参加出血などの止血治療が挙げられます。例えば、大量出血している人を止血する場合、開腹してどの血管が損傷しているか探すのは困難なことが多いです。IVRでは血管に造影剤を流して、血液が漏れている箇所を画像で探し、塞栓物質を流して破れた血管を塞ぐことができます。また、大動脈など太い血管の場合は、ステントグラフトを留置する方法もあります。適切な止血法についての判断能力も求められます。

IVRで止血したときの変化は本当に劇的で、塞栓物質を流した途端、画像上でも出血が止まり、血圧が上がって安定することも多いです。「IVRをしたことで助けられた」という感触を得られてときは非常に嬉しいですね。

*1 IVR(Interventional Radiology)…日本語では「画像下治療」。X線や超音波、CTなどの画像診断装置を使い、画像を見ながらカテーテルや穿刺術などを行う治療法。

*2 CVポート…皮下埋め込み型ポート。中心静脈カテーテルの一種で、皮下にポートと呼ばれるタンクを埋め込み、血管内に留置したカテーテルと接続する。ポートを用いて簡便に薬剤が投与できる。

【放射線科】塚原 智史先生

刈谷豊田総合病院 放射線診断科 -(後編)

――IVRは救急をはじめ他科の医師が行うこともあります。放射線科がIVRを行う意義や強みはなんでしょうか?

塚:IVRをする前にはCTを撮って治療方針を立てますが、その読影に間違いや見落としがあったら正しい治療はできません。例えば、外傷で運ばれてきた患者さんで単一の臓器の損傷と思って各科で治療を開始したが、実は多臓器に損傷があり悪化するまで気づかれなかった、ということもあります。放射線科医が介入することで、画像検査の微細な所見を拾い上げ、総合的に評価し治療方針を決定することができます。また、実際の手技も画像を見ながら行いますから、画像の解釈能力に優れていることは強みだと思います。

――医学生からは「放射線科医の仕事はAIに取って代わられるのではないか」という不安の声も聴かれますが、AIについてどのようにお考えですか?

塚:例えばアメリカと比較して、日本は人口当たりのCT台数は圧倒的に多く、かつ放射線科専門医の人数は非常に少ないんです。膨大な仕事量を抱える私たち放射線科医にとって、AIは「取って代わる」のではなく、我々の仕事を補助するものだと考えています。また、AIの精度をいかに高めたとしても、稀な疾患や非定型的な症例など、微妙な判断が求められる場合に対応するのは難しいのではないでしょうか。臨床情報や過去の経験を組み合わせて、人の力で読み解くことの重要性は変わりないと思います。

――最後に、医学生へのメッセージをお願いします。

塚:他科では、患者さんの気持ちや状況も考慮しつつ判断する力が求められると思いますが、放射線科では患者さんに直接関わる機会は多くありません。その分画像を精綴に読み解き、確固たる根拠を持って行動しなければなりません。じっくり考えて自分なりの結論を出すのが好きな人は、ぜひ放射線科も選択肢の一つに考えてみてください。

| 医学部卒業 | 2015年 名古屋大学医学部 卒業 | 卒後1年目 | 名古屋掖済会病院 臨床研修 | 外科系に進む人以外は、入局後に実際の臓器を見る機会が少なくなります。手術を行わない科に進もうと考えている人も、実際の臓器を見た経験があるのとないのとでは、仕事をするうえで大きな違いがあると思うので、臨床研修の間に外科系を重点的に回ることをお勧めします。 |

| 卒後3年目 | 名古屋市立大学医学部 放射線医学分野 入局 | |

| 卒後4年目 | 刈谷豊田総合病院 放射線診断科 | 今後は、5年目に放射線科専門医を、8年目に放射線診断専門医、次にIVR専門医を取得して、独り立ちしていくことになると思います。 |

*3 RI検査…放射性同位元素(ラジオアイソトープ)を含んだ放射性医薬品を投与し、そこから放出される微量な放射線を専用の装置で撮影することで、臓器の形状や機能、血流、病気の有無などを調べる検査。

2015年 名古屋大学医学部 卒業

2019年4月現在

刈谷豊田総合病院 放射線診断科

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:中野 弘康先生

- Information:Spring, 2019

- 特集:医師とダイバーシティ

- 特集:ダイバーシティってなに?

- 特集:医学生から見た「ダイバーシティ」

- 特集:他者を知る 対話する

- 同世代のリアリティー:家政系学生 編

- チーム医療のパートナー:看護師(感染管理)

- 地域医療ルポ:宮城県本吉郡南三陸町|歌津八番クリニック 鎌田 眞人先生

- レジデントロード:消化器内科 山内 陽平先生

- レジデントロード:心臓血管外科 細田 康仁先生

- レジデントロード:放射線科 塚原 智史先生

- 医師の働き方を考える:様々な背景を持った人が活躍できる環境を整えたい

- 日本医師会の取り組み:有床診療所の役割

- 日本医師会の取り組み:日本医師会ワールドメンバーズ ネットワーク(JMA-WMN)

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 日本医科学生総合体育大会:東医体/西医体

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:埼玉医科大学「臨床入門1年 小中学校教育体験実習」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- ドクタラーゼについて

- FACE to FACE:田中 ジョン 寛顕 × 永井 久子