分野のトップのもと、多くの症例を経験して成長

【消化器内科】山田 哲弘医師

(東邦大学医療センター・佐倉病院)-(前編)

後期研修と研究を両立

――東邦大学医学部を卒業後、ずっと東邦大学医療センター佐倉病院にいらっしゃるんですね。

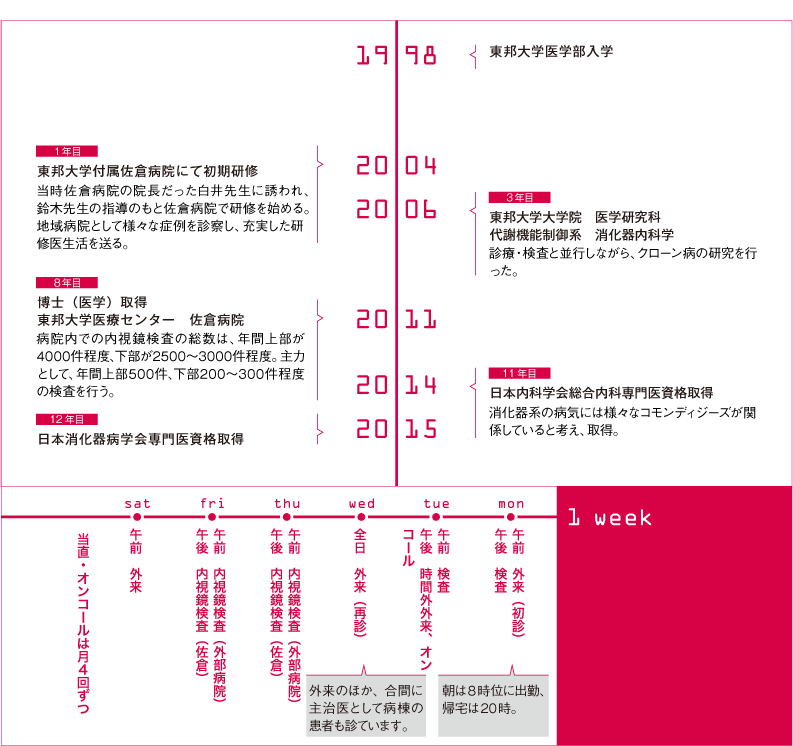

山田(以下、山):はい。もともと消化器内科に進むと決めていたわけではありませんでしたが、初期研修を終えた頃、大学院への進学を希望して当時の院長に相談したところ、消化器内科の鈴木康夫先生を紹介していただきました。そして、炎症性腸疾患の研究で当時から有名だった鈴木先生のもと、臨床を続けながら炎症性腸疾患の一つであるクローン病をテーマに、研究に取り組むことになりました。

――臨床と研究の両立は大変だったのではないでしょうか?

山:そうですね。当院は大学病院ではありますが、一般病院の要素も色濃くありました。多くの患者さんが来院され日常診療も忙しいうえ、そこに研究も加わり、かなりハードな生活でした。でも、鈴木先生自身が誰よりもたくさんの患者さんを診て忙しくされていたので、自分なんかが弱音を吐いていられないという気持ちになりました。キャリアの初期から分野のトップのもとで学ぶことができたのはありがたいことでした。診療と研究の両面で学ぶことが多く、鈴木先生について行こうと考えたのもその頃だと思います。

多数の症例を経験する

――現在はどのような働き方をされていますか?

山:当院では、内科と外科、他の診療科が垣根なく診療を行っています。例えば、救急外来からの患者さんを内科で診るのか外科で診るのか振り分けたりするのが、私たちの仕事です。疾患の種類や重症度、緊急性などによって、どの診療科が適切か判断します。救急疾患だけでなく、2次健診の患者さんや近隣の開業医からの紹介など軽症から重症まで、また消化管疾患、肝胆膵とあらゆる臓器に渡って、幅広く対応する能力が求められます。内視鏡検査および治療はほとんど消化器内科で行っているほか、抗がん剤治療や、放射線科の先生方と協力して腹部血管内カテーテルによる治療も行っています。内視鏡検査は非常に多く、上部内視鏡で年間約4000件、下部内視鏡で年間約3000件を実施しています。

分野のトップのもと、多くの症例を経験して成長

【消化器内科】山田 哲弘医師

(東邦大学医療センター・佐倉病院)-(後編)

――若いうちから、かなり多くの症例を経験されたのではないでしょうか。

山:はい。全ての検査を数名の医師で行っていたので、上部内視鏡で年に500件、下部内視鏡で200~300件は実施してきました。消化器内科に入って1年くらいで、一通りの症例は経験することができたと思います。検査では、周囲のスタッフに非常に助けられました。検査技師さんはもちろん、患者さんの前処置をしてくれる看護師さんや事務の方など、医師以外の職種にも本当にお世話になりました。現在は当院を選んで来る後輩も増えて助かっています。後輩への指導から学ぶことも多くありますし、周囲のおかげで今の自分があると思います。

――その後、ご自身が医師として成長したと感じたのは、どんなときがありますか?

山:5年目頃、クローン病の小腸狭窄に対するバルーン拡張という治療ができるようになったときです。検査と比べると、治療の技術を身につけるのは大変でしたが、バルーン拡張術で一山越えたかなと感じましたね。また、その頃から、鈴木先生が非常勤で働いている亀田総合病院で、週1回検査をさせてもらうようになりました。初期研修では手が届かなかったような病院で働けたことは、自分の自信にもつながっています。

目線は低く、志は高く

――今までずっと一人の先生のもとで働いてきて、技術的な部分以外でも学んだことは多かったのではないでしょうか。

山:そうですね。鈴木先生は、「目線は低く、志は高く」とずっとおっしゃっています。より高度な医療を目指しながら、常に患者さん目線を忘れないという考えは、見習うべき姿だと思います。特に炎症性腸疾患は若いうちに発症する方が多く、多くの患者さんが、疾患と長く付き合っていかなければなりません。医師は治療の手立てを尽くすことと同時に、患者さんが疾患と共にどうやって生きていくのかまで考えることも重要です。学校、仕事、結婚・出産という当たり前の生活を、患者さんがよりスムーズに送ることができるようサポートすることまでが、私たちの役割だと思っています。

日本の技術を世界に発信

――今後のキャリアについてはどのようにお考えですか。

山:この病院でずっと働いてきて、得たものが非常に多いと感じています。後進の育成も必須ですし、基本的にはこれからもここで働き続けるつもりです。ただ、これまで身につけてきた知識・技術を海外に発信したいという気持ちもあります。炎症性腸疾患の研究は欧米が中心ですが、日本においても患者数が増加しており、今までにも素晴らしい研究が数多くありました。今後は日本だけでなくアジアから炎症性腸疾患の研究、データを発信していく必要があり、鈴木先生を中心に自分もその一翼を担えればと考えています。

2004年 東邦大学医学部卒業

2015年4月現在

東邦大学医療センター

佐倉病院 消化器内科

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:近藤 豊先生

- Information:April, 2015

- 特集:お年寄りの暮らしを支える 地域包括ケアシステム

- 特集:地域包括ケアシステムとは

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE01 高齢者や家族を支える(東京都板橋区)

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE02 病院と地域をつなぐ(北海道函館市)

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE03 在宅医療を支える(福岡県宗像市)

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE04 医療・介護従事者をつなぐ(山形県鶴岡市)

- 特集:対談 地域包括ケアを担う一員として医師に求められることとは?

- 医学教育の展望:地域と共に医師を育てる仕組みを作る

- 同世代のリアリティー:自治体で働く 編

- チーム医療のパートナー:みさと健和病院 作業療法士

- チーム医療のパートナー:三重県立こころの医療センター 作業療法士

- 地域医療ルポ:滋賀県東近江市|小串医院 小串 輝男先生

- 10年目のカルテ:消化器内科 山田 哲弘医師

- 10年目のカルテ:消化器内科 長島 多聞医師

- 10年目のカルテ:消化器内科 橋本 神奈医師

- 医師の働き方を考える:信念と広い視野を持てば、働き方は選択できる

- 大学紹介:昭和大学

- 大学紹介:日本大学

- 大学紹介:神戸大学

- 大学紹介:山口大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- 医学生の交流ひろば:4

- 医学生の交流ひろば:5

- FACE to FACE:山田 舞耶×金 美希