医学教育の展望

地域と共に医師を育てる仕組みを作る(前編)

これからの医師に必要なのは地域づくりのプロデュース

みなさんのなかには、地域医療実習を経験した人もいるだろう。近年の医学教育では、地域で活躍する医師を育てることに重点が置かれている。今回は医学部の全学年で地域包括ケアについて学ぶ教育プログラムを展開している、長崎大学地域包括ケア教育センター長の永田康浩先生にお話を伺った。

地域に求められる医師を育てる

2004年に臨床研修が必修化されるのに伴い、医局が中心となって地域医療を担う医師を育てる枠組みから、大学全体で地域に求められる医師を養成する枠組みへの転換が求められるようになった。

「当時私は長崎大学病院で臨床研修センターの副センター長を務めていました。地域に求められる医師を育てるというテーマに取り組むにあたり、私たちが拠り所にしたのが離島医療実習の経験でした。長崎県は有人離島が全国で最も多く、本学は離島医療実習に力を入れてきました。離島といってもその規模や環境は様々です。離島実習では複数の島の医療拠点となる病院の見学も行いますし、診療所しかない離島で訪問診療にも同行します。学生は実習を通して多職種への理解を深め、また離島で暮らす人たちが何を考え、どのような問題を抱えているのかを知ります。離島はまさに、地域が求める医師を育てる絶好の場だったのです。

離島で実践されるような、多職種連携の理解や生活者の視点を統合した営みを『地域包括ケア』と名付けた*山口昇先生は、実は本学の出身で、私の先輩でもあります。山口先生は、在宅の患者さんの寝たきりを防ぐために『医療の出前』を行ったり、院内に福祉担当の行政職員を配置したりと、先進的な取り組みをされました。私は山口先生から、行政や介護などの専門分野を巻き込んだ、より広範なケアを地域で展開していかなければならないと学びました。そしてその考え方は医学教育にも応用できると考え、地域に求められる医師を地域に育ててもらう仕組みを作ることにしたのです。」

* 公立みつぎ総合病院の山口昇先生は1970年代から保健・医療・福祉を統合したケアを提唱した。

地域と共に医師を育てる

長崎大学では2014年度から地域包括ケア実習が始まった。5年次には臨床実習の一環として、地域包括ケアの核である訪問看護ステーションと地域包括支援センターで実習を行う。6年次には1か月に渡って在宅ケアの現場に同行し、緩和や看取りを経験できるプログラムも用意されている。

長崎大学では2014年度から地域包括ケア実習が始まった。5年次には臨床実習の一環として、地域包括ケアの核である訪問看護ステーションと地域包括支援センターで実習を行う。6年次には1か月に渡って在宅ケアの現場に同行し、緩和や看取りを経験できるプログラムも用意されている。

公衆衛生の授業で地域医療や地域保健の知識を得るだけでなく、実際に地域包括ケアの現場へ参加することはもちろん有意義だ。しかし現場は多忙を極め、また受け入れ先の専門職が必ずしも教育的な観点を持って関わる訳ではない。そうした状況で、実習が見学に終始してしまうことはないのだろうか。

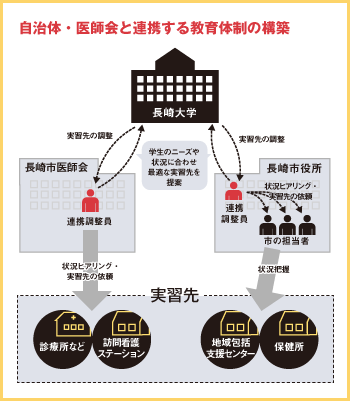

「たしかに、学生をただ実習先に送り込んでしまっては、見学だけになりかねません。受け入れには現場の負担を伴うため、実習内容を充実させるためにも、受け入れ先との調整が重要です。そこで本学では長崎市や長崎市医師会に実習への協力を依頼し、両機関に社会福祉士や保健師の資格をもつ連携調整員というスタッフを配置することにしました。連携調整員は受け入れ先の状況を把握しながら実習スケジュールを決め、また学生の学びたい内容とその施設で体験できることがマッチするように調整する役割も担います。」

医学教育の展望

地域と共に医師を育てる仕組みを作る(後編)

異なる分野の学生との協働学習

地域が求める医師を育てるための取り組みは、5・6年次の実習だけに留まらない。長崎大学には、長崎市内にある長崎純心大学の社会福祉士・介護福祉士を目指す学生と、1年次から共に学ぶカリキュラムがある。

「医学教育においては、学生が早期から医療現場に参加する『Early Exposure』が重要だと言われていますが、これは多職種連携教育においても同様です。本学の学生は、授業の一環として純心大学の学生と五島列島などに宿泊し、地域包括ケアや地域医療について協働学習します。異なる分野・背景の学生は、自分たち医学生とは違う視点でケアを考えているのだと気付く場面もあるでしょう。まだ頭の柔らかい1年次から、将来地域包括ケアを共に担うことになる異分野の学生と交流することでどのような化学反応が生じるのか、非常に楽しみにしています。」

「医学教育においては、学生が早期から医療現場に参加する『Early Exposure』が重要だと言われていますが、これは多職種連携教育においても同様です。本学の学生は、授業の一環として純心大学の学生と五島列島などに宿泊し、地域包括ケアや地域医療について協働学習します。異なる分野・背景の学生は、自分たち医学生とは違う視点でケアを考えているのだと気付く場面もあるでしょう。まだ頭の柔らかい1年次から、将来地域包括ケアを共に担うことになる異分野の学生と交流することでどのような化学反応が生じるのか、非常に楽しみにしています。」

地域包括ケアはイノベーション

医学生の多くは、臨床研修を終えると急性期の専門分野に進むことになる。学生時代に地域包括ケアについて学んだ内容は、急性期の医療においても役立てることができるのだろうか。

「これからの医師の仕事は、自らの専門分野に閉じこもっていては成り立ちません。どんな分野で働くとしても、共に働く多職種が何を考え、地域に暮らす人たちがどのような問題を抱えているのかを知ることが必要です。私たちは、地域包括ケアを通じて、多職種連携や生活者への視点を、医師としての遺伝子レベルで学生に植え付けたいと考えています。先々医師として地域包括ケアに関わることになったその時に、頭と身体がすぐに反応できるような医師を育てることがゴールなのです。」

そして永田先生は、学生に地域包括ケアをもっと前向きなものとして捉えてほしいと話す。

「最近の学生は、超高齢社会の様々な問題を『前の世代が積み重ねた借金』だと捉え、それを自分たちが返していかなければならないと追い詰められているように感じます。しかし私が学生に伝えたいのは、地域包括ケアは大きなイノベーションなのだということです。地域包括ケアは地域づくり、社会づくりなんです。これからの医師は、病院で診療を行うだけではなく、病院の外の広い世界に飛び出していってほしい。そこで生活する人たちの健康を総合的にプロデュースし幸せにするのだと、学生が夢見られる環境を、私たちが作っていかなければならないと感じています。」

(長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 地域包括ケア教育センター センター長)

長崎大学医学部卒業後、国立病院機構長崎医療センター等に勤務。2013年12月、地域包括ケア教育センター長に就任。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:近藤 豊先生

- Information:April, 2015

- 特集:お年寄りの暮らしを支える 地域包括ケアシステム

- 特集:地域包括ケアシステムとは

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE01 高齢者や家族を支える(東京都板橋区)

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE02 病院と地域をつなぐ(北海道函館市)

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE03 在宅医療を支える(福岡県宗像市)

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE04 医療・介護従事者をつなぐ(山形県鶴岡市)

- 特集:対談 地域包括ケアを担う一員として医師に求められることとは?

- 医学教育の展望:地域と共に医師を育てる仕組みを作る

- 同世代のリアリティー:自治体で働く 編

- チーム医療のパートナー:みさと健和病院 作業療法士

- チーム医療のパートナー:三重県立こころの医療センター 作業療法士

- 地域医療ルポ:滋賀県東近江市|小串医院 小串 輝男先生

- 10年目のカルテ:消化器内科 山田 哲弘医師

- 10年目のカルテ:消化器内科 長島 多聞医師

- 10年目のカルテ:消化器内科 橋本 神奈医師

- 医師の働き方を考える:信念と広い視野を持てば、働き方は選択できる

- 大学紹介:昭和大学

- 大学紹介:日本大学

- 大学紹介:神戸大学

- 大学紹介:山口大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- 医学生の交流ひろば:4

- 医学生の交流ひろば:5

- FACE to FACE:山田 舞耶×金 美希