生涯、臨床医として患者さんと直接関わっていたい

【消化器内科】橋本 神奈医師

(宮崎大学医学部附属病院 第二内科)-(前編)

内視鏡との出会い

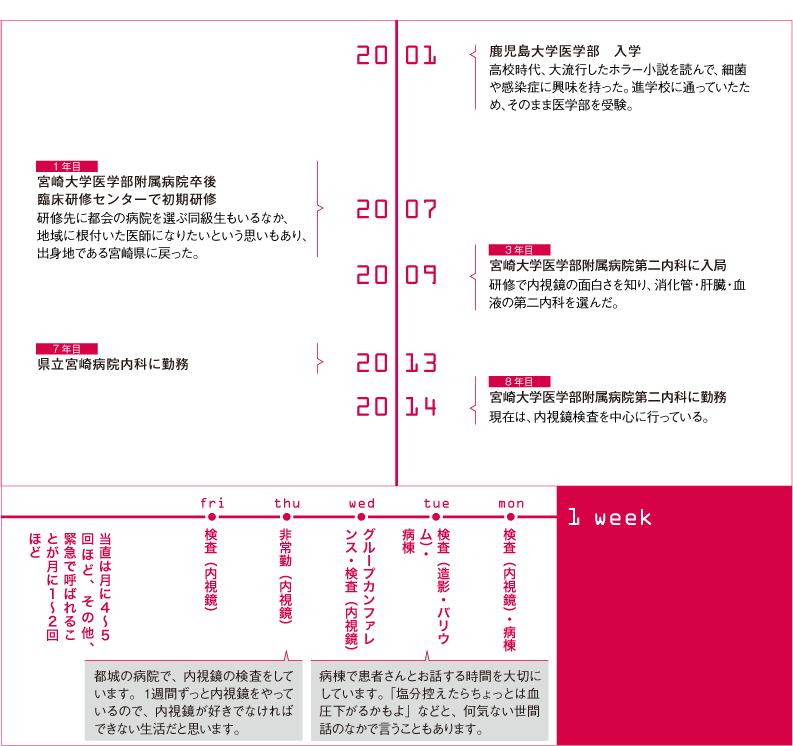

――鹿児島大学を卒業して、初期研修からは地元の宮崎に戻られているんですね。

橋本(以下、橋):はい。もともと地域に根付いた医師になりたいという気持ちがあって、初期研修先を選ぶ際にも、東京や福岡に出るという選択肢はとらずに、地元の病院に進みました。

――消化器内科に進んだきっかけは何だったのでしょうか。

橋:初期研修中に内視鏡を教えてもらって、「これは面白い」と夢中になったんです。学生の頃、顕微鏡で細胞を観察する病理学が好きだったのですが、それにも似て、画面を覗き込んで細かい操作をするというところに面白さを感じました。特に下部内視鏡は、大腸の形が人それぞれ違うので、なかなかうまくいかないんです。それを攻略していく感じも刺激的でしたね。

また、外科手術をせずに内視鏡だけで治療できると、患者さんの負担が格段に少ないんです。上級医が内視鏡でがんを切除したりするのを間近で見て、いつかは自分もやれるようになりたいと感じました。それで、宮崎大学医学部附属病院で、消化管・肝臓・血液の疾患を扱う第二内科に入局しました。

今は、月曜から金曜までの勤務に加えて土日もアルバイトをしたりするので、一週間ずっと内視鏡を触っています。それも全く苦にならないくらい、内視鏡が好きですね。

――内視鏡の技術が一人前に身につくまでにどのくらいかかりましたか?

橋:胃カメラは、入局後1年くらいでだいたいのことはできるようになりました。大腸カメラはもう少し難しくて、3年目くらいで9割方成功できるようになったと思います。5~6年目くらいでポリープの切除と止血までできるようになって、それで一段落したという感じです。

教育環境には非常に恵まれていたと感じています。都会のように症例数が多くはありませんが、指導医がいつもしっかり見てくれていたので、一つひとつの症例で質の高い経験を積むことができました。自分の弱みがわかって、少しずつ技術を身につけることができたと思っています。

生涯、臨床医として患者さんと直接関わっていたい

【消化器内科】橋本 神奈医師

(宮崎大学医学部附属病院 第二内科)-(後編)

患者さんとの会話を大切に

―― 現在、日々の業務はどのような内容ですか?

橋:外来の患者さんはほとんど持っていないので、入院患者さんに主治医として関わるほかは、ほとんど外来・入院患者さんの内視鏡検査をしています。

私は患者さんとお話しするのが好きで、検査でしか関わらない患者さんとも仲良くなるのが得意だと思います。体にカメラを入れるとなると、やはりみなさん緊張されるので、少しでも気持ちを和らげるため、いろいろ声をかけています。そこでおしゃべりした結果仲良くなって、病院の廊下で会ったときに挨拶したり、「最近調子はどう?」みたいな話をしたりということもよくあります。

外来の患者さんの診察にも、比較的時間をかけています。消化器内科にいらっしゃる患者さんは不定愁訴が多いのですが、体調が悪くて来ているのに、医師に「どこも悪くありません」と言われたら、普通納得できないですよね。頭ごなしに否定するのではなく、「ちょっと調子が良くないようですが、薬でちゃんと治りますよ」と患者さんが安心できるようにお伝えするようなコミュニケーションも大切だと思っています。

宮崎に根付いた医師として

―― 今後のキャリアについてはどのようにお考えですか?

橋:私にとって診療は生活の一部のようなもので、職場に行きたくないと思ったことは一度もありません。患者さんに「また主治医になってね」と言われたりすると本当に嬉しいですし、生涯臨床で、患者さんと関わり合っていたいと思っています。

宮崎で働くことにこだわるのは、一人娘なので、いつかは両親の介護を引き受けなければならないと思っているからというのもあります。もちろん、地域の医療を良くするためには、外に出て行って技術を持ち帰るという考え方もあると思います。私自身、都会に出たり留学したりして高度な技術を身につけたいと考えたことがなかったわけではありません。でも、例えば東京や海外で家庭を持つことになって、地元に戻って来られなくなるというような可能性を考えると、地元で働き続けるのが一番ではないかという結論に達したんです。

――様々なライフイベントを想定したうえで、働き続けるための現実的な方法を考えているんですね。

橋:そうですね。今は1日12時間以上働いていますが、結婚して子供ができたりしたら、それを続けるのは難しい。でもその時は週に何回か関連病院でアルバイトをするというような働き方にシフトするのもいいかなと思っています。件数は多いですし、非常勤でも私の好きな内視鏡検査は続けられると思うんです。ここの医局には女性が多いので、そういう働き方もあるんだということを、私が前例として示すことができたら意味があるかなと考えています。

2007年 鹿児島大学医学部卒業

2015年4月現在

宮崎大学医学部附属病院 第二内科

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:近藤 豊先生

- Information:April, 2015

- 特集:お年寄りの暮らしを支える 地域包括ケアシステム

- 特集:地域包括ケアシステムとは

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE01 高齢者や家族を支える(東京都板橋区)

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE02 病院と地域をつなぐ(北海道函館市)

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE03 在宅医療を支える(福岡県宗像市)

- 特集:地域包括ケアを支える取り組み SCENE04 医療・介護従事者をつなぐ(山形県鶴岡市)

- 特集:対談 地域包括ケアを担う一員として医師に求められることとは?

- 医学教育の展望:地域と共に医師を育てる仕組みを作る

- 同世代のリアリティー:自治体で働く 編

- チーム医療のパートナー:みさと健和病院 作業療法士

- チーム医療のパートナー:三重県立こころの医療センター 作業療法士

- 地域医療ルポ:滋賀県東近江市|小串医院 小串 輝男先生

- 10年目のカルテ:消化器内科 山田 哲弘医師

- 10年目のカルテ:消化器内科 長島 多聞医師

- 10年目のカルテ:消化器内科 橋本 神奈医師

- 医師の働き方を考える:信念と広い視野を持てば、働き方は選択できる

- 大学紹介:昭和大学

- 大学紹介:日本大学

- 大学紹介:神戸大学

- 大学紹介:山口大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- 医学生の交流ひろば:4

- 医学生の交流ひろば:5

- FACE to FACE:山田 舞耶×金 美希