緩和ケアの基本的な考え方(前編)

WHO(世界保健機関)による緩和ケアの定義

緩和ケアとは

緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処(治療・処置)を行うことによって、 苦しみを予防し、和らげることで、クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。

緩和ケアは…

・痛みやその他の苦痛な症状から解放する

・生命を尊重し、死を自然の過程と認める

・死を早めたり、引き延ばしたりしない

・患者のためにケアの心理的、霊的側面を統合する

・死を迎えるまで患者が人生を積極的に生きてゆけるように支える

・家族が患者の病気や死別後の生活に適応できるように支える

・患者と家族ー死別後のカウンセリングを含むーのニーズを満たすために

チームアプローチを適用する

・QOLを高めて、病気の過程に良い影響を与える

・病気の早い段階にも適用する

・延命を目指すそのほかの治療ー化学療法、放射線療法ーとも結びつく

・臨床的な不快な合併症の理解とその対応の推進に必要な諸研究を含んでいる

WHOによる緩和ケアの定義

そもそも緩和ケアとは何なのでしょうか。ここでは、WHOによる緩和ケアの定義(2002年)を見てみましょう。

まず、緩和ケアは、「生命を脅かす疾患」を抱えた患者さんとその家族に対し、「病気の早い段階」から行われるものであることがわかります。また、緩和ケアが対象とするのは「痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題」であり、それを早期に発見し、苦しみを和らげることで、患者さんと家族のQOLを改善することが目標とされています。

この特集では、「生命を脅かす疾患」をがんに絞って考え、緩和ケアの考え方を紹介します。

英語原文:WHO WEBサイト http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

緩和ケアの基本的な考え方(後編)

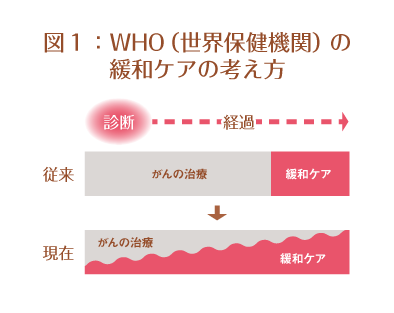

がんと診断された時からの緩和ケア

さて、前ページで確認したように、緩和ケアは病気の早い段階にも適用されるものです。みなさんの中には、緩和ケアというと終末期医療のことだと思っている人もいるかもしれません。事実、そのように考えられていた時代もありましたが、現在では、緩和ケアはがんと診断された時から始まるという考え方が標準になっています(図1)。

国のがん対策の転換点となったのは、平成19年6月の第1期がん対策推進基本計画の策定でした。ここで、「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」が全体目標の一つになり、国全体としてがん患者のQOL向上を図ることが決定されました。

平成24年6月の第2期がん対策推進基本計画では、それまで「早期から」とされていた緩和ケアについて、「がんと診断された時から」と表現が改められ、緩和ケアの始まる時期が、がんという診断がなされた時点と、より明確に表現されました。

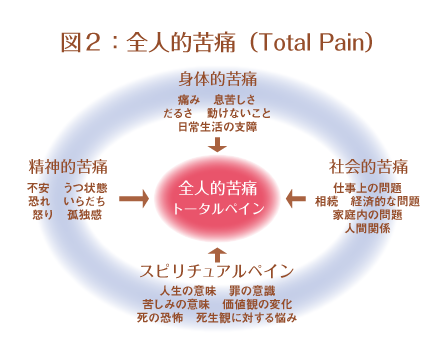

患者さんの抱える様々な苦痛

自分ががんにかかっているとわかった患者さんは、身体の痛みだけでなく、様々な苦痛を体験することになります。ホスピスの創始者であるシシリー・ソンダースは、がん患者が体験する複雑な苦痛について、「全人的苦痛」という概念を提唱しました(図2)。全人的苦痛は、身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルペインから構成されます。

身体的苦痛とは、文字通り身体の痛みのことです。がんの患者さんは、がんそのものが骨や神経などに転移したことによる痛みのほか、治療の副作用で起こるだるさや吐き気、便秘・下痢など、様々な苦痛を抱えることになります。

精神的苦痛とは、がんであるとわかったという事実、治療のつらさなどから発する、不安や恐れ、いらだちなどを指します。自分が命にかかわる病気だとわかったら、気持ちが落ち込む、何もする気が起こらないなどの状態になるというのは、想像に難くないことではないでしょうか。

社会的苦痛は、経済的な問題、仕事、家族との関係などに関する苦悩のことです。重い病気にかかれば誰でも、治療費はどうやって捻出するのか、仕事はこれからどうしようか、家族にはどう伝えればいいのか…などの課題を抱えることになります。

スピリチュアルペインとは、死への恐怖、また、人生の意味や目的が失われてしまうことによる苦痛です。病気になって今までのように生活を送れなくなったとき、人はこれからの生き方や、人生の意味や目的などについて疑問を抱くようになります。なぜ自分はこんな病気になってしまったのか、いっそ消えてしまいたいなどという気持ちになるのもやむを得ないことでしょう。

以上のような、患者さんを取り巻くあらゆる痛みやつらさを取り去ろうとするのが緩和ケアなのです。

現場における緩和ケアの提供体制

緩和ケアが診断がついた時から始まるということは、告知をする医師が緩和の視点をもって患者さんに接しなければいけないということです。とはいえ、最初から最後まで、主治医ひとりで緩和に取り組まなければならないわけではありません。

緩和ケアには、基本的な緩和ケアの段階と、専門的な緩和ケアの段階があります。基本的な緩和ケアというのは、主に主治医や担当看護師によって、日常的に行われるレベルの緩和ケアです。医学生のみなさんの多くは、将来こちらの立場で緩和ケアに関わることになるでしょう。診断がついて、最初に患者さんや家族の気持ちを慮り、様々なつらさを和らげるところが基本的緩和ケアです。対して、主治医が、自分たちの力では解決できない、専門家に頼りたいと思ったときにコンサルトできるのが、専門的な緩和ケアの担い手です。

専門的緩和ケアの中でも病気の早い段階から関わるのは、がん診療連携拠点病院などに設置されている緩和ケアチームです。一方、治療の手立てを尽くしたけれど、もはや治癒は見込めない状態となった患者さんのつらさを和らげる役割を果たすのが、ホスピス、また在宅での緩和ケアです。次のページからは、これらの専門的緩和ケアの担い手について紹介します。

図2 参考:淀川キリスト教病院ホスピス編(2007)『緩和ケアマニュアル』最新医学社

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:西脇 聡史先生

- Information:October, 2014

- 特集:緩和の視点 患者の生に向き合う医療

- 特集:緩和ケアの基本的な考え方

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 緩和ケアチーム

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 ホスピス・緩和ケア病棟

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 在宅緩和ケア

- 特集:医師に求められる「緩和の視点」木澤 義之先生

- 特集:医師に求められる「緩和の視点」細川 豊史先生

- 同世代のリアリティー:子どもを保育する 編

- チーム医療のパートナー:臨床心理士

- チーム医療のパートナー:精神保健福祉士

- 10号-11号 連載企画 医療情報サービス事業“Minds”の取り組み(後編)

- 地域医療ルポ:島根県隠岐郡西ノ島町|隠岐島前病院 白石 吉彦先生

- 10年目のカルテ:整形外科 八幡 直志医師

- 10年目のカルテ:整形外科 頭川 峰志医師

- 医師の働き方を考える:多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる

- 医学教育の展望:高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成

- 大学紹介:順天堂大学

- 大学紹介:埼玉医科大学

- 大学紹介:岐阜大学

- 大学紹介:鹿児島大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 第2回医学生・日本医師会役員交流会開催!

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:櫛渕 澪 × 梅本 美月