多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる

~日本医師会男女共同参画委員会

前委員長 小笠原 真澄先生~(前編)

今回は、この男性医師の意識調査の結果を、男女共同参画委員会前委員長の小笠原真澄先生に読み解いていただきます。

語り手:

語り手:

小笠原 真澄先生

日本医師会男女共同参画委員会 前委員長

秋田県医師会理事

男性医師も育児休暇を希望

――今回の調査は、どのような目的で行われたのですか?

小笠原(以下、小):女性医師が働き続けるためには、上司・同僚・パートナーである男性の意識も非常に重要です。しかし、男性医師の男女共同参画に対する意識の調査は今まで行われていませんでした。そこで、「男性医師の男女共同参画に対する意識調査」を行うこととなりました。全国の臨床研修病院に2万1400部を配布し、6948名の男性医師から回答を得ています。

――調査の内容はどのようなものだったのですか?

小:「男女の地位についての認識」、「自身の勤務状況や育児・介護などの経験」、「家庭での家事分担」などを調査しました。

「男女の地位についての認識」に関する設問では、社会全体については「男性のほうが優遇されている」、「どちらかといえば男性の方が優遇されている」という回答を合わせると、60数%の男性医師が男性の方が優遇されていると考えており、「男女は平等」と答えたのは13.2%でした。対して、医師の職場においては43.2%の男性医師が男女は平等だと感じていました。

――社会全体に比べると、医師の職場では男女は平等だと捉えられているのですね。

――社会全体に比べると、医師の職場では男女は平等だと捉えられているのですね。

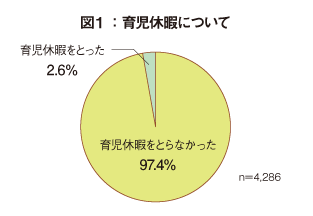

小:しかし、男性の育児休暇の取得については、社会全体とあまり変わらない結果が出ました。育児休業を取得した男性医師は、回答者の2.6%にあたる110名にすぎず、「取得の希望はあったが言い出せなかった」という男性医師が524名いました(図1)。

厚生労働省が臨床研修修了後の医師に対して行った調査によると、男性医師の5割弱が育児休暇をとりたいと考えているという結果が出ています。希望はあるのに育児休暇をとれていない男性医師は多いようです。

――男性医師は、何が原因で育児休暇を取得できていないのでしょうか。

――男性医師は、何が原因で育児休暇を取得できていないのでしょうか。

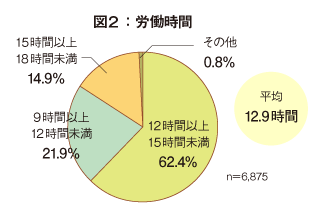

小:大きな原因として、長い勤務時間が挙げられると思います。3400名中3104名が、「仕事の比重が重く、家事や育児にはかかわれない」と答えています。勤務時間は、62.4%の医師が12時間~15時間、14.9%の医師が15時間~18時間と答えていますから、8割近くの医師が長時間労働を余儀なくされていることになります(図2)。

多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる

~日本医師会男女共同参画委員会

前委員長 小笠原 真澄先生~(後編)

問い直される医師の働き方

――長い勤務時間は、男性医師だけの問題なのでしょうか?

小:医師の勤務時間の問題は、女性医師の割合が増えつつある現在、医療業界全体にかかわる非常に大きな課題となっています。現在の女性医師の割合は19.7%ですが、女子の医学部入学者は増加しており、女性医師の数が医師全体の40%を超える時期が遠からずやってくると考えられます。

医師の勤務体制は、長い勤務時間にくわえて、当直業務、休日・夜間の急な呼び出しなどが日常化しているのが一般的でしたから、これまで、育児をしながら働き続けようとする女性医師は多くありませんでした。復帰を志した女性医師も、多くはパートタイム勤務にシフトしたり、専門性を捨てて健診業務に従事したりする道を選んでいたのが事実です。もし40%を超える女性医師がそのような道を選んだとしたら、医療の担い手が足りなくなってしまいますよね。様々なライフイベントを経ても、医師としてブランクなく働き続けられるシステムを構築することが急務であると思います。

働き方の多様性の価値

――これからの医師の働き方を考えるにあたり、勤務時間の改善が重要なポイントになりそうですね。

小: そうですね。男女がともに無理なく働き続けるためには、長すぎる勤務時間を改善する必要があるでしょう。

緊急対応という観点から、医師が院内にいるということが大切な側面があるのも、もちろん事実です。しかし、医師の仕事の評価は、職場にいる時間の長さだけによってなされるべきではありません。

今回の調査の自由記述には、子育て中の女性医師の短時間勤務をネガティブにとらえる男性医師の意見が散見されました。しかし、先ほども述べたように、長すぎる勤務時間ゆえに仕事を続けられない女性医師が増えれば、結局そのしわ寄せは他の医師に来ます。そして、女性医師の割合が増えるにつれて、その負担はどんどん大きくなるでしょう。様々な働き方を可能にすれば、勤務を続けられる医師が増え、医療界全体としての労働力の総量は大きくなります。

男女にかかわらず家庭を大切にしたいと考える若い世代が増えていることもあり、医師個人の健康や生活を犠牲にして医療を守るという医師の働き方そのものが、いま問い直されています。現在は、チーム医療の時代です。男女に関係なく、それぞれの医師の適性に応じた仕事で能力を発揮し、チームとして成果を出すことを目標にすれば、わが国の医療はもっと良くなっていくはずです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:西脇 聡史先生

- Information:October, 2014

- 特集:緩和の視点 患者の生に向き合う医療

- 特集:緩和ケアの基本的な考え方

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 緩和ケアチーム

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 ホスピス・緩和ケア病棟

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 在宅緩和ケア

- 特集:医師に求められる「緩和の視点」木澤 義之先生

- 特集:医師に求められる「緩和の視点」細川 豊史先生

- 同世代のリアリティー:子どもを保育する 編

- チーム医療のパートナー:臨床心理士

- チーム医療のパートナー:精神保健福祉士

- 10号-11号 連載企画 医療情報サービス事業“Minds”の取り組み(後編)

- 地域医療ルポ:島根県隠岐郡西ノ島町|隠岐島前病院 白石 吉彦先生

- 10年目のカルテ:整形外科 八幡 直志医師

- 10年目のカルテ:整形外科 頭川 峰志医師

- 医師の働き方を考える:多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる

- 医学教育の展望:高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成

- 大学紹介:順天堂大学

- 大学紹介:埼玉医科大学

- 大学紹介:岐阜大学

- 大学紹介:鹿児島大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 第2回医学生・日本医師会役員交流会開催!

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:櫛渕 澪 × 梅本 美月