患者さんよりも先には諦めないという情熱を持って

【整形外科】頭川 峰志医師

(富山大学附属病院 整形外科)-(前編)

整形外科を目指したきっかけ

――まず、整形外科を目指したきっかけを教えて下さい。

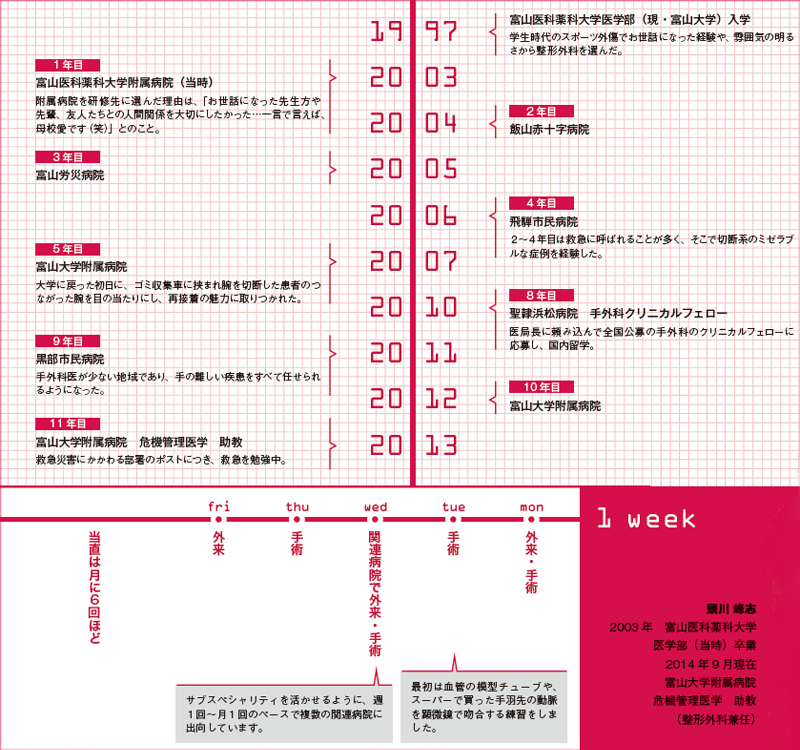

頭川(以下、頭):学生時代から手術に強い憧れがあり、自分は外科系だなと思っていました。外科系の中でどこにするかは非常に悩みましたが、スポーツの外傷で自分自身がお世話になったという身近さと、実習の際に感じたスタッフの明るさに惹かれて、整形外科を志しました。

――整形外科に入ると、まずはどんなことを学ぶのですか?

頭:整形外科が診るのは主に急性期の外傷や慢性期の変性疾患ですが、まずは外傷の初期治療で研鑽を積むことが多いです。私も2~4年目は救急の初期対応で、検査や診断、投薬、骨折・脱臼の治療、創縫合などを身につけました。この時期に救急外傷の初期対応を任されることで経験と自信を積み重ねることができたのですが、私がこのとき困ったのが四肢切断の患者さんでした。当時私がいた病院には、ちぎれた手足をつなぐことができる先生はおらず、患者さんと一緒に救急車に乗って三次救急病院に搬送しても、結局再接着できずに私の外来に戻ってくるということが多かったんです。今となっては条件が悪かったと思うのですが、そういう悲しい結末を多く目にしたんですね。

――そうした経験から、手外科を志すようになったということですか。

頭:はい。手外科を目指すことを決めたのは、5年目に大学に戻ったときでした。たまたま新しくできた手外科のチームに入ることになったのですが、配属初日にゴミ収集車に挟まれて腕がちぎれてしまった患者さんが来たんです。それを上の先生が見事につなぐところを目の当たりにして、非常に感動して。これは絶対に必要な技術だぞと思いました。ちぎれたものがつながり、しかも動くようになるという再接着術の魅力と、まだまだ残る後遺症に対する機能再建という課題に取りつかれ、それから手外科を専門にしようと思うようになりました。

患者さんよりも先には諦めないという情熱を持って

【整形外科】頭川 峰志医師

(富山大学附属病院 整形外科)-(後編)

手外科の専門性

――具体的にはどのような治療を専門とするのでしょうか。

頭:手外科では上肢の疾患から外傷まで取り扱います。手は第二の脳とも言われており、複雑な機能構造をもっているため、手技も非常に細かいです。0.5~1mmの血管や神経や腱を顕微鏡で見ながら縫い合わせていく、かなり時間のかかる地道な手技ですね。この技術は、手だけでなく他の部位や移植手術にも応用できるものです。

手は顔の次に露出する部位なので、整容的配慮も必要です。微小血管外科(マイクロサージャリー)・末梢神経外科・整形外科・形成外科などの技術を複合的に駆使して治療を行う、かなり特殊な分野だと感じますね。

――そうした専門家の少ない分野で技術を高めるために、どんなことをしてきたのですか?

頭:手外科の症例は限られているので、どこの病院にいてもそれほど多くの症例を経験できるわけではありません。私はたくさん経験を積んで一人前になりたいと思い、国内留学という形で聖隷浜松病院の手外科・マイクロサージャリーセンターのクリニカルフェローに応募しました。ここでは手外科のスペシャリストの先生方と一緒に手術に入ったり、主治医として様々な患者さんの手術を年間200件ほど行ったりしました。大変な1年でしたが、これまで富山では滅多になかった手術も多く経験できたのはよかったなと思っています。ここで手術をして、経過が気になっていた患者さんがリハビリをしてよくなった手を見せに富山まで会いにきてくれた時は感無量でした。

――この経験を通して、手外科のスペシャリストとして一人前になれたと感じますか?

頭:そんなに大きなことは言えないですが、「困っているから助けてくれないか」と頼られるようになったなと感じます。幸い、専門家が少ない分野とはいえ、難しい症例については学会などで相談もできます。学会には、工場の事故などが多かった高度経済成長期に実績を積み上げてきた偉大な先生方がいるんです。実は手外科は日本が世界をリードしている分野なんです。

これは手外科に限ったことではないですが、スペシャリストが少ない地域では、患者さんが不幸になってしまう事例がどうしても多いと思うんです。専門の医師がいれば再接着ができたはずのものがつなげなかったり、つながっても動かなかったり…。私がこの地域で働いている以上、そういう事例をできるかぎり少なくしたい。今は「患者さんを不幸にしない」という使命感で動いています。

患者さんの夢をつなぐ

――今後、医師としてどのようなキャリアを積みたいですか?

頭:ちょっと格好つけて言うと、指や血管だけではなく、患者さんの夢をつなぐことができる医師になりたいと思っています(笑)。破綻したものを修復するだけでなく、その先にある機能改善のための手術をしたい。自分は患者さんよりも先に諦めないという情熱を持って患者さんに向き合っていきたいです。さらに症例を積み重ねて臨床研究を行い、全国の同志に発信していけたらと考えています。

2003年 富山医科薬科大学医学部(当時)卒業

2014年9月現在富山大学附属病院 危機管理医学 助教(整形外科兼任)

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:西脇 聡史先生

- Information:October, 2014

- 特集:緩和の視点 患者の生に向き合う医療

- 特集:緩和ケアの基本的な考え方

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 緩和ケアチーム

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 ホスピス・緩和ケア病棟

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 在宅緩和ケア

- 特集:医師に求められる「緩和の視点」木澤 義之先生

- 特集:医師に求められる「緩和の視点」細川 豊史先生

- 同世代のリアリティー:子どもを保育する 編

- チーム医療のパートナー:臨床心理士

- チーム医療のパートナー:精神保健福祉士

- 10号-11号 連載企画 医療情報サービス事業“Minds”の取り組み(後編)

- 地域医療ルポ:島根県隠岐郡西ノ島町|隠岐島前病院 白石 吉彦先生

- 10年目のカルテ:整形外科 八幡 直志医師

- 10年目のカルテ:整形外科 頭川 峰志医師

- 医師の働き方を考える:多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる

- 医学教育の展望:高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成

- 大学紹介:順天堂大学

- 大学紹介:埼玉医科大学

- 大学紹介:岐阜大学

- 大学紹介:鹿児島大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 第2回医学生・日本医師会役員交流会開催!

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:櫛渕 澪 × 梅本 美月