医学教育の展望

高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成(前編)

受験勉強にしばられない教育で、道徳心を育んでほしい

近年の医師不足に対応するために、医学部の定員が増員されたり、地域の医師確保のために地域枠が設けられたりと、推薦入試・編入学など、医学部に入学する方法は多様化しつつある。これらは医学生の学力低下と結びつけて論じられ、批判の対象になることもしばしばだ。

しかし、医師になるために必要なのは、厳しい受験競争を勝ち抜き、狭き門をくぐり抜け、医学部に進学した後もテストで良い点数を取り続けることだけなのだろうか?医師という職業には、学力や医療に関する知識が求められる側面だけではなく、人と向き合う職業という側面もあるはずだ。

みなさんは、日本で唯一の医学部附属高校である川崎医科大学附属高校をご存じだろうか。生徒の9割以上が医学部に進学する附属高校では、偏差値や受験勉強に振り回されず、医学部附属の強みを活かし、『人間(ひと)をつくる、体をつくる、学問をきわめる』という建学の理念にもとづいて、人間教育と勉学を織り交ぜた特色ある教育を行っている。

今回は、川崎医科大学附属高校で行われている早期からの医学教育の内容や、その理念について、校長の新井和夫先生にお話を伺った。

9年一貫教育による、人間性の涵養

川崎医科大学附属高校は、昭和45年(1970年)、川崎医科大学と同じ年に設置された。高度経済成長期のさなか、受験戦争が激化していった時代だ。

「創設者の川﨑祐宣は、大学設立と同時に附属高校を設置した意図について、以下のように語っています。

『一生の間で、人格形成を左右する大切な年齢層は高校時代であろう。この年頃に、唯々、大学の入学試験に合格することのみを目標にして、受験科目だけに集中した勉強のために心身を損ない、いびつな知識を持った青年が出現しつつあるのは悲しむべきである。医師になるためには、片寄らない均整のとれた心身が必要である。』

創設者の川﨑が理想としたのは、『常識を備え、良心的で温かみがあり、信頼される』医療人です。そのために必要な、人間性・知性を涵養する教育を実現するために、附属高校を同時に設置し、最も感受性豊かな高校生の頃からの9年一貫教育を始めたのです。」

全寮制の環境で身につくコミュニケーション能力

附属高校の全校生徒数は2014年10月現在、3学年の合計で75人。イギリスのパブリックスクールのような、人格形成に重点を置いた全人教育をめざす全寮制教育は、日本ではまだあまり馴染みのない制度だ。

「全寮制による教育は、『人間(ひと)をつくる』という建学の理念にもとづき、豊かな人間性を育むために行っています。

「全寮制による教育は、『人間(ひと)をつくる』という建学の理念にもとづき、豊かな人間性を育むために行っています。

生徒たちは、赤の他人と寝食を共にするという初めての経験のなかで、時にはぶつかりあいながらも、人との距離の取り方を身につけていきます。医師の子弟が多い傾向はありますが、その中にも親の期待を子どもなりに汲み取って、何となく…という感じで入学してくる生徒もいれば、地方の医師の子弟で、私が医師になって帰らないと、地元が無医村になってしまう!という強い使命感を持って入学してくる生徒もいます。医師になりたいという夢は同じでも、様々な考えをもった仲間と、お互いに刺激しあいながら成長していってほしいですね。」

全寮制教育のメリットは、生活能力や人間関係を築くコミュニケーション能力など、教科書や授業ではなかなか教えられない能力を高められる点だ。近年、様々な場所でコミュニケーション能力が取り沙汰されているが、医療者にとってもコミュニケーション能力は重要な課題だ。

「大人数で複数クラスのある学校だと、気の合う人とだけ仲良くして3年間を過ごすこともできますが、本校は小規模で、しかも全寮制なので、そういうわけにもいきません。また、クラスメイトや先輩後輩といった年の近い者だけでなく、教員や寮の舎監などの年長者とコミュニケーションを取る場面も多くあります。

医師になると、患者さんはもちろん、先輩医師、看護師や事務、その他医療にかかわる人たちと協力しながら医療を提供することになります。卒業生からは、特に先輩医師や上司とのコミュニケーションの取り方について、全寮制の環境で学んだことが役に立っているという声を聞きますね。また、附属高校出身の医学生は実習で患者さんへの接し方が優しいと評価していただける傾向もあるようです。」

医学教育の展望

高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成(後編)

医科大学附属高校ならではの早期からの医学教育

附属高校の近隣には、川崎医科大学をはじめ、医療関係職種の養成校や附属病院がある。この恵まれた環境を活かして、附属高校は独自の教育プログラムを構築している。

「受験勉強にしばられないということは、勉強をしないということではもちろんありません。『人間(ひと)をつくる』とともに掲げられているのが、『学問をきわめる』という理念です。

「受験勉強にしばられないということは、勉強をしないということではもちろんありません。『人間(ひと)をつくる』とともに掲げられているのが、『学問をきわめる』という理念です。

『口先と身振りがどのように親切であっても、日進月歩の医学的知識と技術の持ち主でなければ、患者や社会に感謝される医師ではない。』と創設者は述べていますが、医師は生涯学び続ける職業です。生徒たちは、規則正しい生活のなかで勉強の習慣を身につけていきます。

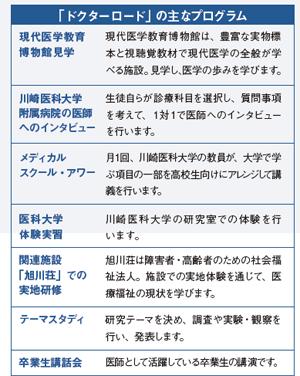

“ドクターロード”と名付けた、医科大学附属高校ならではの授業もあります。大学の先生が、医学部で学習する項目の一部を高校生向けにアレンジして講義を行うメディカルスクール・アワーで早期から大学の教養科目、基礎医学や臨床医学の先生の講義を体験できるほか、大学や附属病院の施設・人材を活かした見学や研修、講演会、障害者施設でのボランティア活動などの行事も数多く実施しています。様々な体験を通じた学習で、医師となるための自覚や人間性を育んでほしいですね。また、問題発見・解決能力を重視し調査や発表を行うテーマスタディの時間を設けています。今後はこの時間を強化して、プレゼン能力を高める教育を、大学の先生にも協力して頂いて、実現したいと考えています。」

医学部へ進学する方法は様々だ。みなさんが経験した受験勉強や入試方式のメリットとデメリットは何だっただろうか。その経験は、医師になるために学ぶ今、そして医師になってから、どのような場面で役に立つだろうか。医学部受験や医学教育において重視されるべきものが何なのか、医学生である今のうちにぜひ一度考えてみてほしい。

(川崎医科大学附属高等学校長)

岡山県教育庁教職員課長、岡山県教育庁教育次長などを歴任。2013年、川崎医科大学附属高等学校の校長に就任する。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:西脇 聡史先生

- Information:October, 2014

- 特集:緩和の視点 患者の生に向き合う医療

- 特集:緩和ケアの基本的な考え方

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 緩和ケアチーム

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 ホスピス・緩和ケア病棟

- 特集:専門的緩和ケアの3つの現場 在宅緩和ケア

- 特集:医師に求められる「緩和の視点」木澤 義之先生

- 特集:医師に求められる「緩和の視点」細川 豊史先生

- 同世代のリアリティー:子どもを保育する 編

- チーム医療のパートナー:臨床心理士

- チーム医療のパートナー:精神保健福祉士

- 10号-11号 連載企画 医療情報サービス事業“Minds”の取り組み(後編)

- 地域医療ルポ:島根県隠岐郡西ノ島町|隠岐島前病院 白石 吉彦先生

- 10年目のカルテ:整形外科 八幡 直志医師

- 10年目のカルテ:整形外科 頭川 峰志医師

- 医師の働き方を考える:多様性を認め、働き続けやすい環境をつくる

- 医学教育の展望:高校からの9年間で人間力豊かな医師を養成

- 大学紹介:順天堂大学

- 大学紹介:埼玉医科大学

- 大学紹介:岐阜大学

- 大学紹介:鹿児島大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 第2回医学生・日本医師会役員交流会開催!

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:櫛渕 澪 × 梅本 美月